工人的“报复”:各地出现民工荒,到底谁在慌?(图)

初春时节民工荒,从2004年开始已成为保留节目,除了去年。

去年的新闻是金融危机后,企业纷纷金蝉脱壳关门“走厂”,剩下一堆愤怒而无奈的工人。

最后一根稻草就这样压在了已日趋脆弱的农民工供应链上。

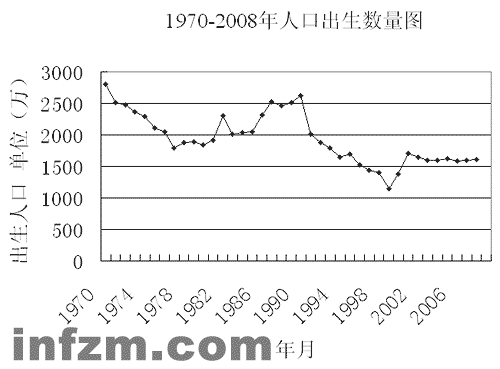

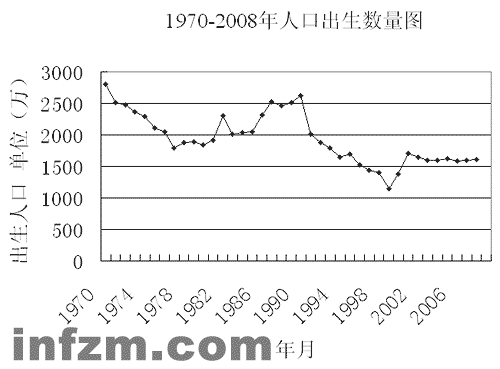

随着人口出生的逐渐减少,这根供应链条将无可回避地走向细弱。尽管这一拐点会出现在哪一年研究者尚在争论之中,但一个显而易见的共识是,中国的廉价劳动力再也不是想象中的源源不断取之不尽,而是越来越有限供应。

加速这一趋势的是,长久以来,这个庞大而卑微的群体共同制造着中国经济的奇迹,却无法得到足够的关怀与安全感。

当内陆经济日益蓬勃,尤其是在4万亿刺激计划之后一派热火朝天,劳动力需求大为增加,而沿海的工资仅凭一两百元的微弱优势难再具有足够的吸引力时,即使出口已经从万户萧疏转而复苏回暖,但那些漂泊异乡的农民工还是开始了用脚投票,以毫不留恋的姿态离开。

对工人的争夺,正发生在工厂与工厂之间,内地与沿海之间。而80后90后新生代农民工们,已经在新的人生观指引下,呈现出了比父辈们更为多元的选择。

本期南方周末为读者呈上两篇相关报道。可以看到,内地城市如何开始“围追堵截”留住农民工。也可以看到,即使在民工荒闹得人心惶惶的沿海,并不是所有工厂都为此发愁。

民工荒,是资本与劳动力进行工资博弈的信号,更是企业与企业进行竞争力决战的号角。

又闻民工荒,而且似乎一年比一年凶猛——不少媒体根据一些城市劳动部门的数据简单计算说,珠三角眼下缺工200万人,比过往的任何一年都更为严峻。

而此时,虽然出口在不断回暖,但统计数据表明全年中国出口依然是负增长,这说明订单并未达到金融危机之前的水平。

出口订单并不比此前更多,为什么会出现规模更大的民工荒?它的背后,是中国经济正在悄然发生的怎样的深刻变化?

民工荒是个“伪命题”

短短一个星期内他们就招到了300名普工,“全是女工”,“简直比国足踢赢巴西队还让人吃惊!”

并不是所有人都难以招工,宇龙通信公司的人力资源经理陈华平就比较轻松。

短短一个星期内,他们就招到了300名普工,“全是女工”。智通人才市场的李秋明总经理一脸羡慕地在旁说道,要招300名男工不难,但在普工这块要一次招300名女工,“简直比国足踢赢巴西队还让人吃惊!”

没有任何秘密,最重要的武器便是工资。

1月,宇龙通信将生产基地从深圳搬到东莞松山湖科技产业园,仅仅带着几名资深员工准备培训当地招来的新工人,结果却发现100多人的招工计划只来了27个。宇龙通信不得不开出了1600元到2400元的普工薪酬——这被他们称为“深圳待遇”,比当地许多企业要高出一大截。“能跟我们比的只有华为”。

当时,他们开出的底薪是1000元,而隔壁一家公司的月薪是770元。招聘的牌子刚打出去,马上就有员工跑过来。第二天,隔壁公司的底薪就涨到了800元。

宇龙通信如此“财大气粗”,底气在于3G市场的火爆。

这家以“酷派”智能手机在国内3G市场中崭露头角的通信制造商,在金融海啸期间迎来市场高速扩张期。此前每年的手机产量仅为20万部左右,但到了2008年10月份以后,随着3G市场的开发和营销模式的拓展,这个数字变成了50万部,而每一部手机带来的利润空间,也远远超过那些鞋子、内衣微薄的出口利润。市场红火,工人就成了赚钱的关键。

目前,公司共有工程技术人员1000多名,生产线工人1300多人。为了留住他们,公司“下足了血本”:在松山湖生产基地的280亩厂区中,厂房面积只占10多亩,其他的土地公司打算建足球场、篮球场以及阅览室等设施;而在员工的公寓里,独立卫生间、太阳能热水器和宽带网络一应俱全,“宿舍里本来打算装电扇,员工说太热,结果老板一句话全部换成了空调。”

工人的“报复”

金融危机只不过是最后一根稻草。长久以来,数以百万的农民工为经济作出了巨大贡献,却长期得不到足够的关怀。当出现了更多选择机会时,他们中的许多人便以毫不留恋的姿态迅速离开。

不是每家企业都像宇龙通信这么轻松。李秋明证实了这一点

李是东莞智通人才市场长安公司总经理,正是他们替宇龙通信安排了招聘会。“从我们的统计数据来看,今年春节后前来应聘的员工数量比往年同期少了10%至20%,而招工企业的数量却比2009年大幅增加,因此缺工现象比较明显。”

在2008年以前的招工季节里,智通人才市场每场招聘会上的入场企业都在五六百家左右。在2009年春节后,入场企业最多的一场只有297家,不到过去的一半。

即使是好不容易找到了工作的工人,有的也不得不忍受着企业苛刻的工资待遇。李秋明观察到,金融危机之后,有少数企业恶意压缩员工待遇以缩减开支,因为工作不好找,许多工人只能忍着,但随着就业渐渐好转,“许多员工义无反顾的离开了这些企业,让那些公司不得不用更高的价格在市场上重新招人”。

其实金融危机只不过是最后一根稻草。

长久以来,数以百万的农民工为经济作出了巨大贡献,却长期得不到社会的足够关怀,始终徘徊在城市的边缘。当危机爆发时,他们中的许多人便以毫不留恋的姿态迅速离开了这座城市。

随着经济复苏,当订单重新飞来,工厂们不得不开始抢夺工人。

待遇在迅速提高,比如在东莞,过去普工的底薪基本上是按东莞最低工资770元设定,而自去年年中开始,已经有企业主动提到1000元甚至1200元。门槛也开始放宽:过去只招30岁以下员工的企业,现在也将标准放宽到了45岁以下;过去有的企业非女工不要,现在也“男女兼容”了。

这样的变化,已经让那些利润微薄的企业尝到了痛苦。

鞋厂老板李小建苦笑着给记者算了一笔账:这个行业的平均利润只有微薄的五六个点上下,如果工资上涨30%,利润就要再下降一个点,再加上改善员工福利等投入,“投资鞋厂恐怕还不如把钱存在银行里,起码省了辛苦”。

但即使这样,在多年从事人力资源招聘的李秋明看来,仅靠简单的加薪和放宽招工条件并不能真正解决日益明显的结构性的劳动力资源短缺现象。他说,从人力管理的成本而言,留住老员工比招聘新人的成本要低得多。但如何留住员工,却并不容易。

“给工人信心更重要。”3月1日,福建一家中型鞋厂的董事长告诉记者。

因为数年前就开始向研发和设计转型,金融危机中他们公司逆市扩张,价格和订单量分别比上一年涨了 20%和50%。到元宵后,原有的3000多工人中已有超过90%返回工厂,令周边那些招不到工人急得跳脚的同行眼红不已。

他感慨道,“不能给他们信心,工人就会用脚来报复”。

翻过一山又一山

“出口企业经历了三次波折,第一次是人民币汇率上升,死了20%的企业;第二波是第二次基本工资上调,又死掉20%;然后是金融海啸——从2005年到现在,对我们企业而言,就是一轮轮的考验,是翻过一山又一山。”

工人的“报复”,早已不是这些出口企业经历的第一个坎。

“出口企业经历了三次波折,第一次是人民币汇率上升,死了20%的企业;第二波是第二次基本工资上调,又死掉20%;然后是金融海啸——从2005年到现在,对我们企业而言,就是一轮轮的考验,是翻过一山又一山。”

在说这段话时,身为“80后”的杜倍纯脸上有着与其年龄不相称的严肃。她的父亲已在这片红海中打拼了十多年,她上小学时就玩父亲厂里生产的掌上游戏机,后来又用上了厂里的学习机,再后来是VCD、DVD,直到近年开始生产的液晶电视和上网本。

他们的产品全部外销。最早做欧美市场,一个产品能出二三十万台的货,但当2006年他们开始推出自己的独立品牌时,却发现只能卖到中东、拉美、东南非去。

失去了规模优势,他们被迫要开发不同的产品以适应不同的市场,研发能力由此得到锻炼。另一方面,虽然市场规模缩小,但单件产品的利润率却由于竞争对手较少而大幅上升,从而有效地支撑了产品研发的推进。杜倍纯回忆,在从欧美市场转向其他市场的阶段,“也是厂里技术变化最快的时候”。

这一技术路径的转变,也带来了工厂人力资源成本结构的变化——从占25%左右提高到占35%左右,越来越多的钱花在人身上了。

为了适应这一变化,工厂也在进行新的变革,比如过去全部由人工操作的生产工序,渐渐转变为半人力半机械化的操作模式。从制造到智造

他和同事们一直致力于向许多人——甚至包括温家宝、李克强等国家高层——重复一个论断:鞋业不是劳动密集型的“夕阳产业”,而是一个高附加值的“时尚工业”。

如何翻过最新的这座山?张鸿的回答是,从制造到智造。

张是位于东莞的鞋业总部基地的副总经理。他和同事们一直致力于向许多人——甚至包括温家宝、李克强等国家高层——重复一个论断:鞋业不是劳动密集型的“夕阳产业”,而是一个高附加值的“时尚工业”。“一双高档皮鞋价值七八千元人民币,但成本只有几百元,利润比电脑高得太多了。”张鸿指着自己脚上的一双欧式皮鞋说,一个人可以几年只用一台电脑,但穿鞋肯定不只一双。

但在几年前,他们的这个观点不仅外人听不懂,就连业内的企业家也不买账。那时候的老板们只想着订单,一双鞋赚几块钱就很满足了,直到现在生意越来越艰难,利润越来越低,才有更多的人开始思考未来。

“我们现在跟企业客户沟通时,更多的是强调企业竞争要转向‘智造’而非‘制造’。”张鸿表示,所谓“智造”,并不仅仅是品牌和宣传,更多的是通过市场研发和专业细分而带来的产品附加值最大化。

而在这一过程中,企业和政府都充分意识到了品牌价值的重要性。“今天的107国道两旁,最多的就是鞋业广告,而过去几乎没有企业做这类广告的。”张鸿说。

去年的新闻是金融危机后,企业纷纷金蝉脱壳关门“走厂”,剩下一堆愤怒而无奈的工人。

最后一根稻草就这样压在了已日趋脆弱的农民工供应链上。

随着人口出生的逐渐减少,这根供应链条将无可回避地走向细弱。尽管这一拐点会出现在哪一年研究者尚在争论之中,但一个显而易见的共识是,中国的廉价劳动力再也不是想象中的源源不断取之不尽,而是越来越有限供应。

加速这一趋势的是,长久以来,这个庞大而卑微的群体共同制造着中国经济的奇迹,却无法得到足够的关怀与安全感。

当内陆经济日益蓬勃,尤其是在4万亿刺激计划之后一派热火朝天,劳动力需求大为增加,而沿海的工资仅凭一两百元的微弱优势难再具有足够的吸引力时,即使出口已经从万户萧疏转而复苏回暖,但那些漂泊异乡的农民工还是开始了用脚投票,以毫不留恋的姿态离开。

对工人的争夺,正发生在工厂与工厂之间,内地与沿海之间。而80后90后新生代农民工们,已经在新的人生观指引下,呈现出了比父辈们更为多元的选择。

本期南方周末为读者呈上两篇相关报道。可以看到,内地城市如何开始“围追堵截”留住农民工。也可以看到,即使在民工荒闹得人心惶惶的沿海,并不是所有工厂都为此发愁。

民工荒,是资本与劳动力进行工资博弈的信号,更是企业与企业进行竞争力决战的号角。

招聘启事前,工人脚步迟疑 (CFP/图)

只有给得起待遇的工厂,才能招得起工人 (CFP/图)

1970-2008年人口出生数量图 数据来源:中国统计年鉴 制图梅岭

又闻民工荒,而且似乎一年比一年凶猛——不少媒体根据一些城市劳动部门的数据简单计算说,珠三角眼下缺工200万人,比过往的任何一年都更为严峻。

而此时,虽然出口在不断回暖,但统计数据表明全年中国出口依然是负增长,这说明订单并未达到金融危机之前的水平。

出口订单并不比此前更多,为什么会出现规模更大的民工荒?它的背后,是中国经济正在悄然发生的怎样的深刻变化?

民工荒是个“伪命题”

短短一个星期内他们就招到了300名普工,“全是女工”,“简直比国足踢赢巴西队还让人吃惊!”

并不是所有人都难以招工,宇龙通信公司的人力资源经理陈华平就比较轻松。

短短一个星期内,他们就招到了300名普工,“全是女工”。智通人才市场的李秋明总经理一脸羡慕地在旁说道,要招300名男工不难,但在普工这块要一次招300名女工,“简直比国足踢赢巴西队还让人吃惊!”

没有任何秘密,最重要的武器便是工资。

1月,宇龙通信将生产基地从深圳搬到东莞松山湖科技产业园,仅仅带着几名资深员工准备培训当地招来的新工人,结果却发现100多人的招工计划只来了27个。宇龙通信不得不开出了1600元到2400元的普工薪酬——这被他们称为“深圳待遇”,比当地许多企业要高出一大截。“能跟我们比的只有华为”。

当时,他们开出的底薪是1000元,而隔壁一家公司的月薪是770元。招聘的牌子刚打出去,马上就有员工跑过来。第二天,隔壁公司的底薪就涨到了800元。

宇龙通信如此“财大气粗”,底气在于3G市场的火爆。

这家以“酷派”智能手机在国内3G市场中崭露头角的通信制造商,在金融海啸期间迎来市场高速扩张期。此前每年的手机产量仅为20万部左右,但到了2008年10月份以后,随着3G市场的开发和营销模式的拓展,这个数字变成了50万部,而每一部手机带来的利润空间,也远远超过那些鞋子、内衣微薄的出口利润。市场红火,工人就成了赚钱的关键。

目前,公司共有工程技术人员1000多名,生产线工人1300多人。为了留住他们,公司“下足了血本”:在松山湖生产基地的280亩厂区中,厂房面积只占10多亩,其他的土地公司打算建足球场、篮球场以及阅览室等设施;而在员工的公寓里,独立卫生间、太阳能热水器和宽带网络一应俱全,“宿舍里本来打算装电扇,员工说太热,结果老板一句话全部换成了空调。”

工人的“报复”

金融危机只不过是最后一根稻草。长久以来,数以百万的农民工为经济作出了巨大贡献,却长期得不到足够的关怀。当出现了更多选择机会时,他们中的许多人便以毫不留恋的姿态迅速离开。

不是每家企业都像宇龙通信这么轻松。李秋明证实了这一点

李是东莞智通人才市场长安公司总经理,正是他们替宇龙通信安排了招聘会。“从我们的统计数据来看,今年春节后前来应聘的员工数量比往年同期少了10%至20%,而招工企业的数量却比2009年大幅增加,因此缺工现象比较明显。”

在2008年以前的招工季节里,智通人才市场每场招聘会上的入场企业都在五六百家左右。在2009年春节后,入场企业最多的一场只有297家,不到过去的一半。

即使是好不容易找到了工作的工人,有的也不得不忍受着企业苛刻的工资待遇。李秋明观察到,金融危机之后,有少数企业恶意压缩员工待遇以缩减开支,因为工作不好找,许多工人只能忍着,但随着就业渐渐好转,“许多员工义无反顾的离开了这些企业,让那些公司不得不用更高的价格在市场上重新招人”。

其实金融危机只不过是最后一根稻草。

长久以来,数以百万的农民工为经济作出了巨大贡献,却长期得不到社会的足够关怀,始终徘徊在城市的边缘。当危机爆发时,他们中的许多人便以毫不留恋的姿态迅速离开了这座城市。

随着经济复苏,当订单重新飞来,工厂们不得不开始抢夺工人。

待遇在迅速提高,比如在东莞,过去普工的底薪基本上是按东莞最低工资770元设定,而自去年年中开始,已经有企业主动提到1000元甚至1200元。门槛也开始放宽:过去只招30岁以下员工的企业,现在也将标准放宽到了45岁以下;过去有的企业非女工不要,现在也“男女兼容”了。

这样的变化,已经让那些利润微薄的企业尝到了痛苦。

鞋厂老板李小建苦笑着给记者算了一笔账:这个行业的平均利润只有微薄的五六个点上下,如果工资上涨30%,利润就要再下降一个点,再加上改善员工福利等投入,“投资鞋厂恐怕还不如把钱存在银行里,起码省了辛苦”。

但即使这样,在多年从事人力资源招聘的李秋明看来,仅靠简单的加薪和放宽招工条件并不能真正解决日益明显的结构性的劳动力资源短缺现象。他说,从人力管理的成本而言,留住老员工比招聘新人的成本要低得多。但如何留住员工,却并不容易。

“给工人信心更重要。”3月1日,福建一家中型鞋厂的董事长告诉记者。

因为数年前就开始向研发和设计转型,金融危机中他们公司逆市扩张,价格和订单量分别比上一年涨了 20%和50%。到元宵后,原有的3000多工人中已有超过90%返回工厂,令周边那些招不到工人急得跳脚的同行眼红不已。

他感慨道,“不能给他们信心,工人就会用脚来报复”。

翻过一山又一山

“出口企业经历了三次波折,第一次是人民币汇率上升,死了20%的企业;第二波是第二次基本工资上调,又死掉20%;然后是金融海啸——从2005年到现在,对我们企业而言,就是一轮轮的考验,是翻过一山又一山。”

工人的“报复”,早已不是这些出口企业经历的第一个坎。

“出口企业经历了三次波折,第一次是人民币汇率上升,死了20%的企业;第二波是第二次基本工资上调,又死掉20%;然后是金融海啸——从2005年到现在,对我们企业而言,就是一轮轮的考验,是翻过一山又一山。”

在说这段话时,身为“80后”的杜倍纯脸上有着与其年龄不相称的严肃。她的父亲已在这片红海中打拼了十多年,她上小学时就玩父亲厂里生产的掌上游戏机,后来又用上了厂里的学习机,再后来是VCD、DVD,直到近年开始生产的液晶电视和上网本。

他们的产品全部外销。最早做欧美市场,一个产品能出二三十万台的货,但当2006年他们开始推出自己的独立品牌时,却发现只能卖到中东、拉美、东南非去。

失去了规模优势,他们被迫要开发不同的产品以适应不同的市场,研发能力由此得到锻炼。另一方面,虽然市场规模缩小,但单件产品的利润率却由于竞争对手较少而大幅上升,从而有效地支撑了产品研发的推进。杜倍纯回忆,在从欧美市场转向其他市场的阶段,“也是厂里技术变化最快的时候”。

这一技术路径的转变,也带来了工厂人力资源成本结构的变化——从占25%左右提高到占35%左右,越来越多的钱花在人身上了。

为了适应这一变化,工厂也在进行新的变革,比如过去全部由人工操作的生产工序,渐渐转变为半人力半机械化的操作模式。从制造到智造

他和同事们一直致力于向许多人——甚至包括温家宝、李克强等国家高层——重复一个论断:鞋业不是劳动密集型的“夕阳产业”,而是一个高附加值的“时尚工业”。

如何翻过最新的这座山?张鸿的回答是,从制造到智造。

张是位于东莞的鞋业总部基地的副总经理。他和同事们一直致力于向许多人——甚至包括温家宝、李克强等国家高层——重复一个论断:鞋业不是劳动密集型的“夕阳产业”,而是一个高附加值的“时尚工业”。“一双高档皮鞋价值七八千元人民币,但成本只有几百元,利润比电脑高得太多了。”张鸿指着自己脚上的一双欧式皮鞋说,一个人可以几年只用一台电脑,但穿鞋肯定不只一双。

但在几年前,他们的这个观点不仅外人听不懂,就连业内的企业家也不买账。那时候的老板们只想着订单,一双鞋赚几块钱就很满足了,直到现在生意越来越艰难,利润越来越低,才有更多的人开始思考未来。

“我们现在跟企业客户沟通时,更多的是强调企业竞争要转向‘智造’而非‘制造’。”张鸿表示,所谓“智造”,并不仅仅是品牌和宣传,更多的是通过市场研发和专业细分而带来的产品附加值最大化。

而在这一过程中,企业和政府都充分意识到了品牌价值的重要性。“今天的107国道两旁,最多的就是鞋业广告,而过去几乎没有企业做这类广告的。”张鸿说。