专家:公众还没充分认识季羡林老人的价值(图)

公众还没充分认识季老的价值

本报记者昨专访与大师有过交往的南大南师大两位教授

张筠

要查访季羡林与南京学术界的交流似乎并不是一件容易的事,记者昨辗转找到了几位跟季老有过交往的学者。在他们的眼中,坚持请辞“国学大师”等桂冠的季老堪称泰斗级学术权威。南师大黄征教授表示,公众对于季老的了解并不全面,对他的学术价值认识也不够充分。

南大钱林森教授——

季老劝年轻学者不要写难懂的书

致力于比较文学研究的南京大学钱林森教授告诉记者,在北大中文系读书时,没有听过季老的课,也没有过接触。

但季羡林当年来南京参加全国外国文学会议时,曾住在华东饭店。那是钱林森第一次见到季老。后来由于在翻译的过程中遇到一些印度史方面的难题,还写信向季羡林问学。2000年开始,由于主编跨文化丛书“法国文学与中国文化”,钱林森多次赴京与作为该书学术总顾问的季老详谈出书事宜。钱林森回忆说,几年前经季羡林的“邻居”北大乐黛云教授的引荐,和宁夏人民出版社编辑一起走进季老书房,和季老的一段谈话至今他还记忆犹新,“季老的思维敏捷,头脑也很清晰。他对丛书的构想提出了一些指导性建议,他认为编纂者要熟悉国学,还要熟悉研究对象的文化,他当时还对现在的年轻大学老师迎合追逐外来时髦理论提出了一些看法,”钱林森说,学生抱怨老师写的文章看不懂,就是因为老师写的东西背离我们的文化语言传统,季老强调丛书的语言要“有内涵、有交流的神韵”,“我们的书要有更多的人愿意看,而不是学者书斋的高雅作品”。钱林森说,季老既有大家风范,又不乏亲和力,和他聊天毫无拘束,“那天出版社的朋友给他带了一件宁夏的羊皮袄,他很高兴,还像个孩子似的当即就穿上身试试,并跟大家合影留念。”

南师大黄征教授——

公众对季老的价值认识不全面

提到在学术上接受过季羡林的提携与帮助,南京师范大学从事敦煌学研究的黄征教授也打开了话匣子。“想起与季老的几次见面和书信来往,尤其是季老给我的学术指点和提携鼓励,使我能够在敦煌学研究领域走到今天,真是感慨良多,没齿难忘。”在欣然为黄征所著《敦煌愿文集》写序时,季羡林写道,我国的敦煌学研究起步较晚,最近十几年来,情况有了翻天覆地的变化。“古人诗说:雏凤清於老凤声。这是一批新人,这是一批雏凤,他们是我国敦煌学未来希望之所寄托之人。黄征教授就是其中之一。”当时已坚守冷板凳十年的黄征因此受到了莫大的鼓励。

曾有人对季羡林的国学大师称号提出过质疑,对此,黄征认为,季老很谦虚,索性自己请辞“国学大师”等称号,其实这些桂冠他受之无愧。“有人之所以提出质疑,主要是认为他的著作与国学无关。并不是只有孔孟之道才是国学,国学的范围相当广泛,季老的学问自然在国学之列。”黄征表示,许多普通读者对季老的著作了解并不多,大多只看过《牛棚杂忆》这样的散文小册子,对于大部分的学术专著并无涉猎,“1991年就出版的《季羡林学术论著自选集》这样的论著,大家没看过也可以理解,”所以说,公众对于季老的了解并不全面,也没有充分认识到他的学术价值。

另外,从学术界一个重要的衡量标准来看,不仅要有重要著作,还要有重要的观点和思想,在这方面季老也有不少真知灼见。黄征告诉记者,由于敦煌学研究涉及侵略战争中侵略国对我国文物的掠夺等历史问题,一直以来就有“敦煌者,吾国学术之伤心史也”、“敦煌在中国,敦煌学在日本”、“敦煌学回归中国”、“敦煌学回归故里”之类的话,虽然也有一定内涵,但是不够开通,积极意义不足,以至于学术界往往会有些无谓的争议。在1988年北京召开的“中国敦煌学研讨会”的讲话中,季羡林先生则首次提出:“敦煌在中国,敦煌学在世界!”一下子消释了半个多世纪以来在敦煌学名分上的一个难解疙瘩,凝聚了全世界敦煌学专家的力量。“季老的离世,让敦煌学研究失去了一个领军人物,但我们会沿着他倡导的学术道路继续前行。”

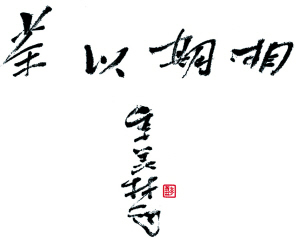

大师之约“相期以茶”

我省工美大师吕俊杰与季老的茶缘情谊

昨天上午9点,位于无锡太湖边的醉陶居艺术工作室里,江苏省工艺美术大师、紫砂艺术家吕俊杰先生面对一幅“相期以茶”的墨宝,默然良久。他刚刚收到季羡林先生去世的消息,面对季老亲手所写的这四个字,这位长者的音容笑貌也仿佛近在咫尺。他感叹地说,回忆起去年与季老谈话的情景,时间似乎并未走远,而今人仙两隔的事实,越发让人不能接受。

吕俊杰与季先生结缘,是因为他们对“茶”都有着同样的兴趣爱好。去年8月4日,距离季羡林老人97岁生日还差两天,在北京301医院,吕俊杰与季老首次见面。“当时是在北京的301医院,虽说那次是我俩初次见面,但得知我专程从江苏赶来探望他,他相当高兴。先生与我谈话,精神矍铄,看上去似乎明天后天就能出院了。”吕俊杰告诉记者,老人家与想象中白发苍苍、严肃缜密的学者形象不同,待人平和,谈话亦庄亦谐,有着仁者风范,“他与我论壶谈茶,再次提及冯友兰先生的联‘何止于米,相期以茶’。季老说,焙茶品茗是千古风雅事,‘小鼎煎茶面曲池,白须道士竹间棋’。‘米'字拆开来是八十八,‘米寿’即指八十八岁;而‘茶’拆开来是廿八加八十,因此‘茶寿’即是108岁。季老笑着跟我说,茶离不开紫砂,你是紫砂人,来医院里探望我,算是个‘茶寿’的约定,到时候可以再一起喝茶论道。于是他即刻叫人奉上笔墨,题了四个字‘相期以茶’相赠。”

吕俊杰回忆说,第二次见季老,是在北京奥运会前夕。因为季老有“季荷”之美誉,我就带了件以荷为主题的作品“秋色壶”赠送给他,壶身上刻了季老 “相期以茶”的字。他摩挲着紫砂壶,欣喜感叹。于是再度起身题字“紫砂俊杰”。令吕俊杰异常感动的是,当时季老的眼睛已经看不太清楚了,但季老笑着说,从前写字只是用眼睛看着,现在则是用心看着。吕俊杰说:“听了这句话,我心里有涩涩的酸楚。回来后读先生的《留德十年》,见到那样的文字,他写道‘我梦想……我能读一点书,读点古代有过光荣而这光荣将永远不会消灭的文字……我不知道我能不能捉住这个梦。’忽然便泪如雨下,记起他跟我说:做艺术做学问,都不能为名所累,要有个自由自在的状态。”

昨天下午,吕俊杰在自己纪念季老的博文中写道:“季老走了,回到遣他来人间的天国去了。这是中国文化界值得悲伤的事件,而98岁作别人世应是中国人称之为‘喜丧’的离开,他走得洒脱豁达,留给我们深刻的思考。在这个夏深光炽的日子里,我按捺不住内心翻腾不止的情绪,捉笔成文。我会永远记得‘相期以茶’的邀约,并用‘自由自在’的状态继续我的艺术历程,以期不负季老不负紫砂。”